Bentornati su Macro. Primo post del nuovo anno! Purtroppo arriva a gennaio inoltrato, per non dire quasi finito, poiché in queste settimane tutto il mio tempo “libero” è assorbito da un nuovo libro in uscita a primavera. Nelle prossime settimane vi darò più informazioni su tema, titolo, date e così via.

Intanto vi segnalo che questa sera alle 18.45, sarò ospite di de Le Grand Continent per una talk sul tema della crisi del Mar Rosso. L’evento si svolgerà presso la LUISS di Roma in viale Romania 32 (io parteciperò in remoto da Milano). È la prima talk de Le Grand Continent a cui prendo parte e lo faccio con enorme piacere, dato che la ritengo una delle migliori riviste di questi anni.

La crisi del Mar Rosso è anche il tema di questo primo articolo del 2024 di Macro, in cui raccolgo le domande essenziali sul tema.

Quanto pesa economicamente la crisi del Mar Rosso?

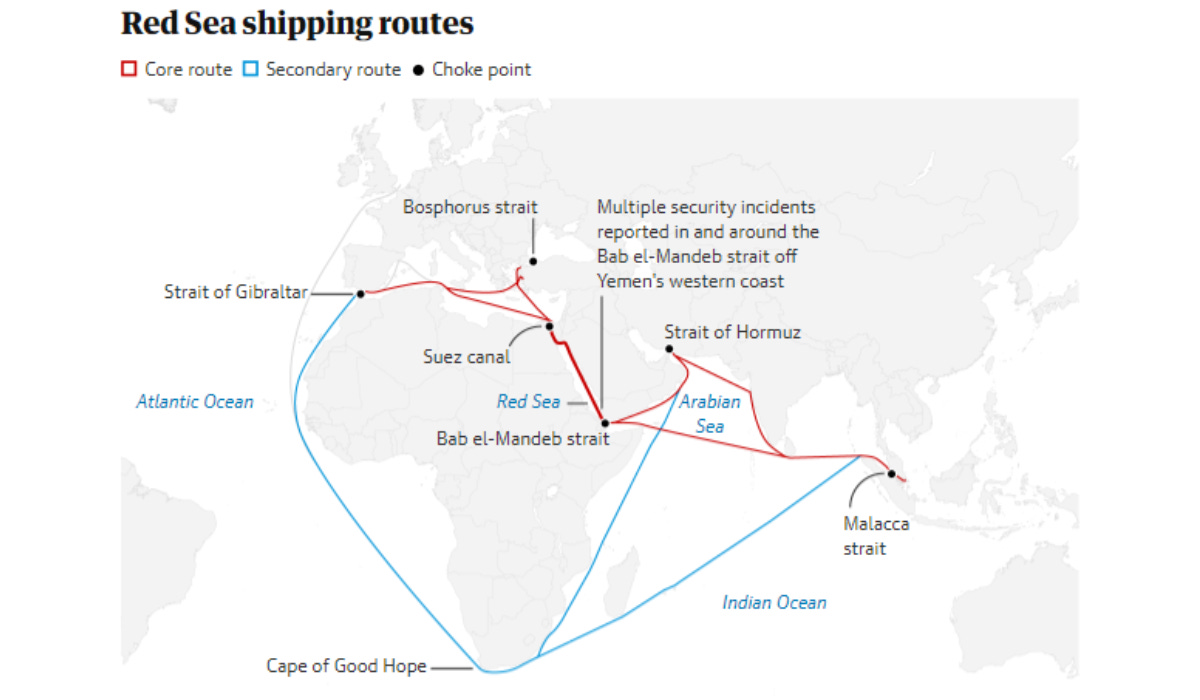

Un buon metro per capirlo è quello di osservare l’andamento dei costi di trasporto di un container “medio”. Ebbene, su alcune rotte, essi sono cresciuti più del 300% rispetto a novembre. Qualcuno ha paragonato l’attuale situazione ai problemi logistici creati, qualche anno fa, dalla pandemia ma la verità è che la situazione è diversa per due ragioni. La prima è che il covid causò una sospensione pressoché totale di alcune funzioni logistiche – porti chiusi a capacità ridotta, navi ferme etc – mentre gli attacchi degli Houthi causano soprattutto un problema di allungamento dei tempi di navigazione (in media di una decina di giorni), con effetti significativi ma non paralizzanti sulla capacità di trasporto complessiva. Per questo le supply chain più colpite sono senz’altro quelle maggiormente sensibili al tempo: le filiere dell’alimentare e quelle industriali basate sul just in time (come dimostra la momentanea chiusura dello stabilimento Tesla di Berlino).

L’altra grande differenza con il covid è che quella crisi fu globale mentre questa è localizzata. Perché è senz’altro vero, come ripeto in tutte le presentazioni del mio libro, che la logistica è un sistema di vasi comunicanti ma lo è anche che, inevitabilmente, la geografia conta. Perciò quando si tratta di Suez, è naturale che gli scambi più colpiti siano quelli tra Asia ed Europa. E infatti se osserviamo l’impatto dell’attuale crisi su altre rotte, diciamo quelle del Pacifico, vediamo che un “effetto Suez” si avverte nonostante la distanza (come dicevo: vasi comunicanti), ma comunque i costi dei container sono aumentati “solo” del 95%.

Questo dato è rilevante per chi voglia stimare il potenziale impatto inflativo di questa crisi. Che ci sarà ma sarà probabilmente risulterà più ridotto di quanto si tema, e sicuramente inferiore a quello del covid (a meno che ovviamente il problema non si protragga per un tempo davvero molto, molto lungo).

Questo non solo perché, come detto, più che di una rottura si tratta di un rallentamento delle filiere, ma anche perché, banalmente, le tipologie di scambi che si svolgono sull’asse Europa - Asia coinvolgono produzioni con impatti meno diffusi di quelle che, invece, si svolgono nel Pacifico. Se per esempio si inceppa la filiera indo-pacifica del chip, come accaduto tre anni fa, la cosa riguarda pressoché qualunque industria al mondo ma questo tipo di filiere non si muovono granché tra Asia ed Europa, dove invece transitano soprattutto “prodotti finiti” o import-export più “semplici”, sui quali i dissesti logistici certo incidono ma senza creare ulteriori spillover.

Bisogna infine considerare che molti contratti logistici, specie per i trasporti su lunga distanza e ad alta frequenza e volume, sono decisi con mesi di anticipo, il che fa sì che gli effetti inflazionistici della crisi verranno relativamente spalmati nel tempo. Più che a un picco assisteremo probabilmente a un aumento sottopelle dell’inflazione. Non certo, in ogni caso, uno scenario ideale, se consideriamo che dall’inflazione, in teoria, stavamo uscendo.

Chi ci rimette di più e chi ci guadagna?

Paradossalmente a “guadagnarci” nel breve-medio periodo saranno gli armatori delle grandi navi cargo. Il 2024 doveva essere un anno di contrazione dei ricavi a causa dell’immissione di nuova capacità di trasporto sul mercato, frutto (anche) di investimenti permessi dai grandi fatturati legati al picco dei prezzi del 2021/2022. Secondo quello che è il tipico ciclo “boom and bust” del settore, il 2024 avrebbe dovuto essere un anno di riduzione dei margini di profitto, in modo coerente con il trend del 2023. Ora che i prezzi sono risaliti il momento della “normalizzazione”, per un’industria che vive su margini spesso molto labili, sembra per ora rimandato. Dubito tuttavia che gli armatori siano contenti della situazione, considerando gli effetti che essa sta già avendo sui premi assicurativi e che, in generale, minaccia di avere sulla percezione dell’intero settore. È lecito infatti chiedersi: quante crisi esistenziali è disposta a tollerare il sistema produttivo/economico globale prima di adottare un modello meno dipendente dai trasporto marittimi (questo meno potrebbe anche essere relativamente “ridotto” e comunque basterebbe a mandare in bancarotta diversi skipper, date le caratteristiche del mercato e il modo in cui essi operano).

In quanto “esattore” dei diritti di passaggio da Suez, chi ci rimette (molto) denaro è di sicuro l’Egitto. Per un paese in già grande difficoltà economica, i mancati introiti (si parla di decine di milioni al giorno) da Suez rappresentano un ulteriore motivo di preoccupazione, specie considerando che l’Egitto dovrà, a un certo punto, con ogni probabilità anche reggere l’urto dei profughi da Gaza. Insomma si prevedono mesi “caldi”, difficili e pericolosi, a tutti i livelli, per un paese che ha un ruolo centrale nel puzzle politico della regione.

Se sono le più regioni colpite perché Cina ed Europa non intervengono contro gli Houthi?

Le ragioni sono numerose. Per cominciare perché nessun paese al mondo investe, annualmente, le risorse degli Stati Uniti (0,1 del PIL, pari a 40 miliardi di dollari) nella “polizia” delle rotte commerciali internazionali. Sono le vestigia della Pax Americana (o forse la prova che è stata dichiarata finita troppo presto). Rispetto a chiunque altro, gli Stati Uniti hanno esperienza e mezzi impareggiabili per svolgere questo compito. E hanno anche, come accennato, l’interesse a mantenere la percezione, specie in Europa e in Asia, di essere i “garanti” del free trade e degli interessi economici degli alleati. Per non dire del fatto che inevitabilmente Biden sa che, se vuole continuare a sostenere Israele senza se né me, deve dimostrare di essere disposto anche a pagare il conto.

Se la risposta militare alla crisi dipendesse solo da chi ha più interessi economici in gioco, nessuno dovrebbe agire più concretamente della Germania ma ovviamente la Germania non ha nessuna esperienza recente di attività di sicurezza marittima del genere richiesto da questa crisi e investe un budget nella difesa dei propri interessi commerciali che è una percentuale irrisoria rispetto a quello americano.

La ragione per cui la Cina sta invece a guardare è intrinsecamente politica. La Cina è senza dubbio uno dei paesi più danneggiati economicamente dalla crisi ma, al momento, è una vittima collaterale. Gli Houthi hanno più volte ribadito che il loro obiettivo sono le navi in qualche modo legate a Israele (e alleati) e dunque le navi cinesi stanno cercando di continuare per quanto possibile a navigare nel Mar Rosso, previa ostentazione a tutto volume della loro nazionalità. Ciò non toglie che indirettamente il commercio cinese è danneggiato da quanto sta accadendo. Benché avrebbe una discreta capacità di farlo (la Cina è molto attiva nell’anti-pirateria nell’area e dispone di una grande base militare in Djibouti), la Cina non sta tuttavia attivandosi perché attaccare gli Houthi in questo momento significherebbe prendere una posizione contraria alle loro rivendicazioni su Gaza, contraria al loro alleato Iraniano, che la Cina vuole mantenersi “vicino”. Significherebbe in altre parole perdere quella parvenza di terzietà che la Cina intende assolutamente preservare, in particolare in Medio Oriente.

Perché gli Stati Uniti hanno rinominato “terroristi” gli Houthi?

La risposta ad alcuni può apparire ovvia: beh, perché stanno compiendo atti che giustificano questa definizione (che peraltro era stata “tolta” solo di recente da Biden, riconoscendo de facto agli Houthi una sorta di legittimità politica in Yemen, oltre che per consentire l’ingresso di aiuti umanitari nel paese). La realtà è un po’ più complessa. L’etichetta “terrorista” infatti introduce delle differenze, o meglio delle eccezioni, nel trattamento di un individuo, o di un’organizzazione, a livello di diritto internazionale e dunque è una definizione indispensabile per uno Stato che voglia inquadrare, e legittimare, come attività di “polizia internazionale” un intervento militare fuori dai propri confini.

La cosa interessante è che, nell’ordinamento giuridico USA, esistono due etichette diverse per i terroristi internazionali. La prima è “Foreign Terrorist Organization” (FTO) e la seconda è “Specially Designated Global Terrorist” (SDGT). Gli Houthi in precedenza erano classificati sotto entrambe le etichette mentre per ora sono stati riclassificati soltanto nella seconda. Senza scendere in troppi dettagli possiamo dire che tra le due, la classificazione più “grave” è la prima, la Serie A del terrorismo. La seconda è una classificazione che ha la funzione soprattutto di consentire agli USA di perseguire le ramificazioni finanziarie di un’organizzazione (la designazione venne creata dopo l’11 settembre per estendere le possibilità d’intervento nei confronti della rete di sostenitori di Bin Laden).

Perché Biden ha scelto un’etichetta più “soft” per gli Houthi? Secondo numerosi analisti perché è la più semplice da invertire, e ciò dimostra che gli USA intendono usare la classificazione anche come leva negoziale, in uno scambio del genere: se interrompete gli attacchi vi de-listiamo. Lo ha confermato del resto anche Jake Sullivan nel discorso in cui ha annunciato la classificazione dei ribelli come terroristi.

Se volete inquadrare ciò che sta succedendo nel Mar Rosso in una prospettiva storica e politica più ampia, il mio secondo libro La signora delle merci parla proprio di logistica e grandi trasporti internazionali. Racconta di come gli oceani siano diventati, a partire dal Cinquecento, spazi essenziali per lo sviluppo dell’economia globale. Spazi spesso altamente contesi, sempre in oscillazione tra periodi di grande competizione e conflittualità per decidere chi debba esercitarne il controllo e parentesi di quiete, imperiale e imperialista, e libero commercio.

Ne potete leggere delle recensioni qui e qui e lo potete comprare qui.