Macro | 🇫🇷 Napoleone, dunque 🇫🇷

Un nuovo film e un vecchio dibattito: Bonaparte eroe o tiranno?

Avevo sei anni quando visitai la tomba di Napoleone. Per chi non lo sapesse, si tratta di un enorme sarcofago di quarzo russo elevato da un basamento di granito verde. Riposa immersa in una cripta tardo-barocca, sovrastata da un duomo che le galleggia sopra pieno di luce. È un monumento di una solennità tutta francese, sembra pensato per rimpicciolire chi gli va incontro; immaginate quale impressione possa fare a un bambino. Molto francese è anche il contesto in cui si trova: l’Hotel des Invalides, un maestoso complesso di edifici voluto da Luigi XIV per dar ricovero agli invalidi di guerra.

Solo un paese con un precoce senso dello Stato, e una Storia plasmata da secoli di guerre, poteva concepire un luogo simile. E solo un luogo simile poteva ospitare le spoglie di un personaggio che alla guerra deve la sua immutata capacità di affascinare a più di due secoli dalla morte.

Se ci pensate è strano. A differenza di innumerevoli generazioni di predecessori, ci riteniamo capaci di riconoscere la natura mostruosa della guerra tra le coltri di retorica sotto cui l’aveva sepolta l’epoca cavalleresca; eppure fatichiamo a sottrarci al fascino di un individuo responsabile di oltre dieci anni di violenze, e di milioni di morti, nelle pianure italiane e nelle brume belghe, nei deserti nordafricani e nelle steppe russe.

Nel presentare il suo film su Bonaparte in questi giorni nelle sale, Ridley Scott (che torna all’epoca dei Duellanti, a mio avviso il suo miglior lavoro dietro Alien e Blade Runner) ha paragonato Napoleone niente meno che ai due grandi Mostri del Novecento: Hitler e Stalin.

Si è riaperto così l’annoso dibattito: Napoleone, eroe o tiranno?

Sebbene si rese responsabile diretto di crimini nelle colonie, Napoleone non supervisionò mai genocidi e deportazioni di massa pari a quelli Hitler e Stalin, i cui stermini altamente ingegnerizzati sono un derivato della degenerazione tecno-burocratica del Novecento. E tuttavia è innegabile che ogni narrazione a tutto tondo positiva del personaggio – e là fuori non mancano – sia in gran parte miope. E non solo alla luce della sensibilità contemporanea ma anche di quella dei coevi. E non solo tra le vecchie élite aristocratiche – l’ancien regime che non poteva che detestare Napoleone – ma anche tra coloro che la Francia rivoluzionaria la consideravano un modello. Per esempio Thomas Jefferson che, in una corrispondenza col Presidente Adams, definì Napoleone “a moral monster” che aveva esaurito tutte “le risorse, fisiche e morali della Francia per indulgere nella sua ambizione maniacale”.

Jefferson dava voce all’idea che, anziché esaltarli e diffonderli, Napoleone avesse manipolato e pervertito gli ideali “liberté, egalité” della Rivoluzione Francese per ricreare un “Impero” anacronistico e vanaglorioso. Fondata dal punto di vista strategico e operativo (è innegabile che Napoleone manovrò a suo vantaggio le residue energie della Rivoluzione), l’accusa è tendenziosa da quello politico e culturale. Napoleone non era certo un liberale ma aveva senza dubbio un’idea post-rivoluzionaria della società europea. Non puntava a restaurare il vecchio ordine ma a plasmarne uno nuovo. Il suo “errore”, secondo alcuni inevitabile, fu di non saper resistere alla tentazione di personalizzare il potere. Tuttavia sostenere che Napoleone fosse semplicemente il “nuovo volto” di “vecchi poteri”, significa dimenticare il suo fondamentale codice civile, le sue iniziative in ambito amministrativo e giuridico, ignorare il fatto che proprio i “vecchi poteri” lo considerassero un’arci-nemesi, nonché mancare completamente il senso del Congresso di Vienna.

«Ho visto l’Imperatore, l’anima del mondo, uscire dalla città per supervisionare il suo regno; è davvero una sensazione meravigliosa vedere un simile individuo che, concentrandosi su un punto mentre siede a cavallo, si allunga verso il mondo e lo domina». Sono parole di Hegel che vide “uscire” Napoleone da Jena, nel 1806. Con questo giudizio il filosofo tedesco in parte inaugurava, e in parte cristallizzava, l’immagine idealista-romantica di Bonaparte: “anima del mondo” in cui si incarnava lo Zeitgeist del nuovo secolo.

In Napoleone Hegel ammirava l’ “uomo d’azione”, poiché, per Hegel, l’ “uomo d’azione” è colui che fa “accadere la realtà sostanziale” della Storia. Colui attraverso il quale l’Assoluto dell’Idea si attualizza nel mondo. E nel caso di Napoleone, l’Idea era quella della “nuova modernità europea”. A differenza dei contrattualisti, Hegel non credeva che a fondamento dello Stato ci fosse un accordo tra pari. Seguendo Machiavelli, pensava invece che a determinare la nascita dello Stato, o l’evoluzione delle sue forme, fosse sempre l’iniziativa di un Principe che, grazie al vigore della propria azione, riusciva a cambiare il corso della Storia e delle istituzioni.

Secondo Hegel Napoleone era quel Principe. Grazie a lui si sarebbe affermata l’idea dello Stato moderno: uno Stato borghese e post-feudale, basato sul diritto ma non per questo liberale. Uno Stato fortemente centralizzato – una efficiente tecnocrazia autoritaria in cui la politica era assorbita interamente dalla macchina amministrativa – popolato da individui liberi di auto-determinarsi a livello socio-economico ma non particolarmente sul piano politico. E tuttavia persino una simile idea di Stato, palesemente non-democratica, costituiva, secondo Hegel, un passo avanti rispetto alle regole e alle autorità tradizionali, arbitrarie e antiquate, del “vecchio regime”.

A detta di Hegel, l’avvento di un siffatto modello di Stato costituiva una necessità storica di tale importanza da conferire a Napoleone una sorta di implicito lasciapassare al di sopra delle leggi morali. In proposito, il filosofo di Jena scrive che le azioni di Napoleone sono giustificate e giustificabili anche se esse lo hanno portato a “calpestare numerosi fiori innocenti” e a “rovinare innumerevoli vite lungo la strada”.

La concezione hegeliana della Storia è spiccatamente “teatrale” (e del resto Shakespeare era una delle grandi passioni intellettuali del filosofo). Il mondo, per Hegel, è un palco su cui “grandi uomini” ed “eroi” si esibiscono e si misurano e, nel mentre, fanno la Storia. Sebbene Hegel si considerasse un punto di sintesi della filosofia occidentale (e sotto certi aspetti lo era), molte sue idee, inclusa questa, erano in realtà enormemente reazionarie. E tuttavia è attraverso le lenti, opacizzate dal pathos, dell’idealismo hegeliano che l’interpretazione della figura di Napoleone è arrivata fino a noi, ammantandosi lungo la strada di significati che, per la maggioranza dei coevi, semplicemente non possedeva.

Come generale Napoleone era ammirato persino dai suoi avversari, incluso Clausewitz, il più importante e originale teorico militare di sempre, ma – fuori dalla Francia o dal suo circolo – in pochi lo avrebbero definito un “eroe”. I paragoni con Giulio Cesare o Alessandro Magno si infittirono soprattutto dopo la sua morte, quando il ricordo delle sue guerre andava sbiadendo e, in sé e per sé, testimoniano soprattutto della crescente, e sempre più marcata, volontà di appropriazione (e distorsione) della classicità da parte della cultura europea tra fine XVIII e inizio-metà XIX secolo. Un fenomeno che, nel complesso, causerà un’ubriacatura culturale carica di gravi conseguenze sullo sviluppo dei nazionalismi e degli imperialismi del tardo Ottocento. Ne parleremo a breve.

Nata in seno all’idealismo tedesco, la narrazione del Napoleone “grande uomo” (espressione resa celebra dall’omonima teoria politica di Thomas Carlyle, la great man theory, ma già in nuce contenuta in Hegel), divenne uno dei temi culturali più dibattuti dell’Ottocento. Tra gli altri, se ne occupò Dostojevski che, attraverso i vaneggiamenti napoleonici di Raskolnikov, in Delitto e castigo mostra i grotteschi paradossi insiti nel teorico “lasciapassare morale” che, secondo Hegel, spetterebbe ai “grandi uomini” in virtù del peso delle loro azioni. Di Napoleone si occupò in abbondanza Tolstoj. Nella seconda metà di Guerra e Pace, il romanziere russo non fu certo generoso con il generale corso, che rappresentò all’opposto dell’ideale del “grande uomo” : un vanesio, incapace, in fondo, di concretizzare alcunché di storicamente decisivo. Ancor più di Dostojevski che, a conti fatti, era soprattutto scettico della fungibilità morale dell’idea del “grande uomo”, Tolstoy, come è risaputo, dubitava precisamente del fatto che la Storia fosse messa in moto dalla volontà dei “grandi uomini” e non fossero, semmai, i “grandi uomini” semplici pedine della Storia stessa.

Tolstoj e Dostojevski osservano, e in modi diversi, criticano la figura di Napoleone, poiché entrambi comprendono le pericolose derive a cui poteva condurre una visione della Storia interamente basata sull’ideale del “grande uomo”. Il corso degli eventi ha dimostrato che avevano ragione. Nell’Ottocento, il “napoleonismo” divenne un tratto costitutivo dei nazionalismi europei. In alcuni casi in modo “sano”, come per il Risorgimento Italiano che attingeva all’esempio napoleonico per la capacità di guidare e indirizzare grandi masse. In altri in modo “problematico”, come nel caso della Prussia Guglielmina, i cui Kaiser recuperarono le narrazioni più “megalomani” di Napoleone per giustificare propositi di conquista e aggressione.

Aldilà del Bonaparte effettivamente vissuto, Napoleone come archetipo idealizzato divenne così una componente particolarmente tossica della mentalità imperialista che, a partire dal secondo Ottocento, prese a permeare la cultura europea. La tesi della condonabilità degli orrori dei “grandi uomini”, per esempio, fornì, insieme ad altre idee dello stesso tenore, il presupposto per la relativizzazione dei comportamenti più indicibili all’epoca della corsa all’Africa.

E non solo. Possiamo rintracciare tracce di “napoleonismo” nella retoriche vanagloriose a bellicistiche che fomentarono un’intera generazione a prestarsi all’insensato massacro della Prima Guerra Mondiale. E senz’altro il Napoleone delle riletture idealiste fu una stella polare – lo ammettono gli interessati – per i totalitarismi emersi, tra anni Venti e Trenta, dalle macerie delle trincee. A sei anni non potevo saperlo ma quasi 50 anni prima di me, in una Parigi fresca d’invasione nazista, a visitare la tomba di Napoleone si recò anche Hitler. All’uscita da Les Invalides, il Fuhrer descrisse l’incontro con il sarcofago di Bonaparte come “il momento più straordinario e grandioso” della sua vita. Dal canto suo Mussolini aveva un’autentica ossessione per Napoleone, tanto da arrivare a convincersi di esserne una sorta di reincarnazione.

E dunque oltre ciò che Napoleone fu in vita, è una determinata concezione della sua eredità, cominciata con Hegel ma promossa non solo da lui, a risultare problematica a posteriori. In sé la parabola di Napoleone fu così intensa e rapida, e si svolse in condizioni talmente instabili e convulse, da rendere difficile un giudizio “bianco o nero”. Ne avremmo potuto emettere uno più chiaro se avessimo avuto modo di giudicare l’operato di un Napoleone “pacificato”.

Tuttavia possiamo senz’altro dire che l’influenza indiretta di Napoleone sulla Storia è stata in gran parte nefasta. La sua mitizzazione ha contribuito a introdurre nel cromosoma della cultura occidentale una megalomania del potere che, una volta sposata a tecnologie adeguatamente distruttive, ha prodotto catastrofi senza precedenti.

L’epoca napoleonica, coi suoi riflessi su idealismo e romanticismo, non fu però solo prodromo delle immani e folli tragedie del Novecento. Essa rappresentò anche un passaggio fondamentale per l’affermazione di una nuova idea d’individuo e di soggettività, destinata ad avere enorme influenza sullo sviluppo della mentalità europea e occidentale dei secoli successivi. Oggi ne vediamo soprattutto gli aspetti più problematici, l’ipertrofica deflagrazione dell’ “individualismo di massa”, ma senza quel passaggio difficilmente avremmo compreso il nesso tra ordinamento sociale e libertà personali nel modo in cui lo abbiamo capito negli ultimi due secoli.

Tuttavia, non si può fare a meno di notare come negli ultimi anni, se non decenni, abbia ripreso vigore l’ideale del “grande uomo”, a cui si rifanno esplicitamente personaggi tanto diversi tra loro quanto Putin, Trump e Musk e, più in generale, una parte consistente dell’industria del tech, nella cui auto-narrazione la “great men theory” si intreccia con una sovrabbondanza di “savior’s complex” (“complesso del salvatore”). A cosa sia dovuta questa recrudescenza è difficile da dire. Concorrono probabilmente numerosi fattori che vanno da una reazione alla (sacrosanta) messa in discussione della mascolinità all’aumento di entropia politica della nostra epoca, che ha alimentato il bisogno di narrative accentranti, di figure forti e di letture della realtà semplicistiche e deresponsabilizzanti. A questo ultimo fenomeno si può ascrivere anche la diffusa tendenza a dar credito a interpretazioni delle vicende internazionali, basate più su letture psicologiche d’accatto (siano esse riferite a leader o, addirittura, a interi popoli) che sull’analisi delle condizioni sistemiche in cui tali vicende si svolgono.

Quale che siano le ragioni dietro il ritorno in scena del “grande uomo”, non possono di certo nuocere racconti – come mi pare punti a essere quello di Ridley Scott – che ci aiutino a decostruire la tossicità di figure storiche colossali come Napoleone. Buona visione (sperando che sia buona).

Prima di Scott, il “grande film” su Napoleone era ovviamente Waterloo (1970). Con due enormi attori come Rod Steiger (Napoleone) e Cristopher Plummer (Wellington), migliaia di comparsa e un budget per l’epoca enorme era difficile fare un brutto e invece il regista di Waterloo purtroppo ci riesce appieno. Si salvano le grandi scene di battaglia ma tutto il resto è molto sconclusionato. Se non l’avete mai visto e volete verificare di persona, su Youtube lo trovate intero e in ottima definizione.

L’altro grande film su Napoleone è un film… che non è stato. Come forse saprete, Kubrick ha lungamente carezzato l’idea di girare un film su Napoleone ma purtroppo non lo ha mai portato a termine. Ci resta una grande mole di materiali preparatorii che qualche anno fa Taschen ha raccolto in un libro.

Visto che abbiamo parlato di idealismo, romanticismo e nascita della soggettività, vi segnalo la recentissima uscita di un bel testo divulgativo che parla in modo accessibile e chiaro proprio di quella parentesi storica e culturale. Si intitola Magnifici Ribelli e lo ha scritto la scrittrice tedesca Andrea Wulf.

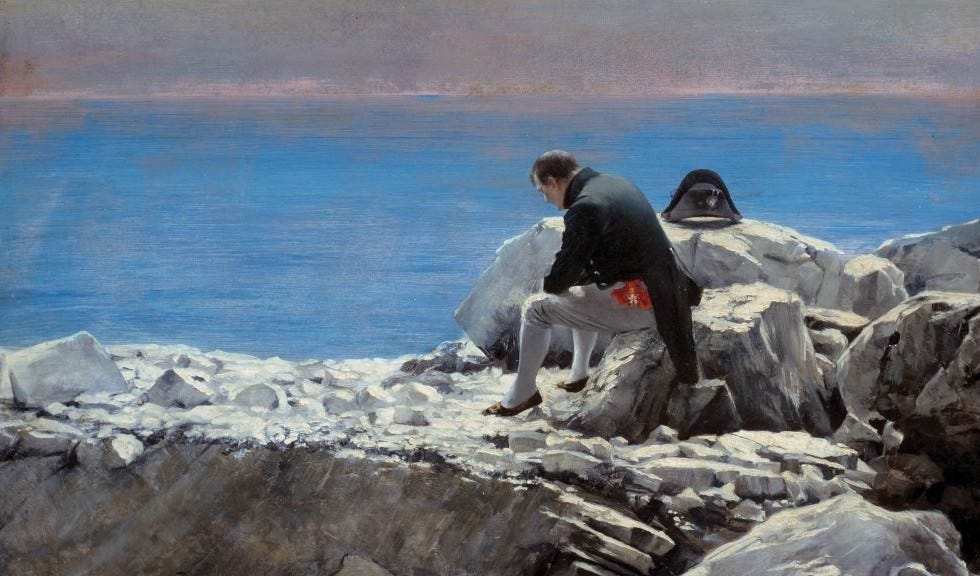

Il 15 ottobre 1815, quattro mesi dopo la sconfitta di Waterloo, Napoleone sbarcò a Sant’Elena, l’isola nell’Atlantico meridionale dove morì in esilio nel 1821. Quel giorno l’Observer, un giornale inglese tuttora esistente (è attualmente l’inserto domenicale del Guardian, pubblicò una specie di guida turistica dell’Isola e una cronaca delle amenità che vi furono trasferite per rendere meno amaro il soggiorno di Napoleone.