[SAVE THE DATE: Questa sera, mercoledì 15 novembre alle 18.30, presso la Triennale di Milano dialogo con la scrittrice franco-algerina Louisa Yousfi sul tema “integrazione e nuovi cittadini”.

Domenica 19 novembre alle 12.30, in occasione di Book City Milano, presentiamo invece il mio libro La signora delle merci con Paolo Iabichino presso ADI Design Museum]

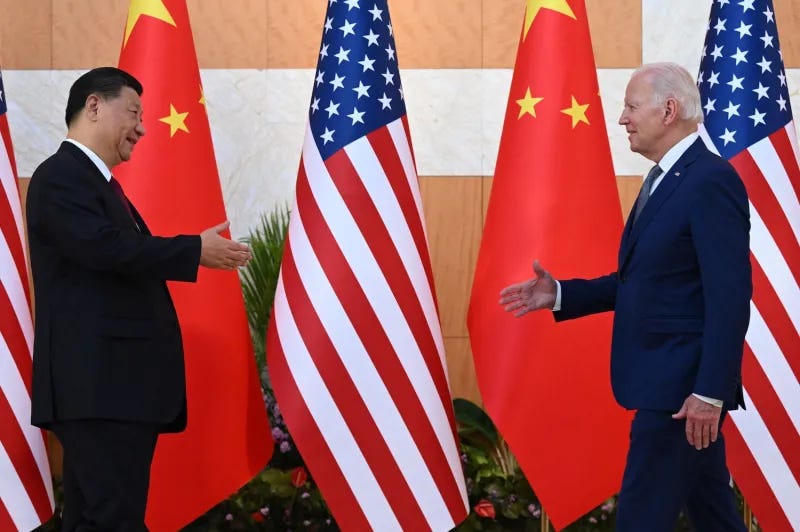

È finalmente arrivato il giorno dell’atteso incontro tra Joe Biden e Xi Jinping a San Francisco. Quasi tutti i media e gli analisti sono concordi nel prevedere che si tratterà di un’occasione di “melina”, in cui nulla di davvero delicato o importante verrà discusso, deciso o concluso. Si tratterà più che altro di mostrare al mondo che, per ora, i canali di comunicazione tra Cina e Stati Uniti sono ancora aperti anche ai massimi livelli e che le due super-potenze non hanno in programma di scontrarsi nel futuro più imminente. È già qualcosa.

Tra i tanti contributi che, in questi giorni, ho letto in merito all’attuale rapporto sino-americano, ce n’è uno che mi ha colpito particolarmente. L’ha scritto Anusar Farooqui, autore dell’ottima newsletter Policy Tensor.

Cercando l’origine della tensione tra le due superpotenze, Farooqui la rintraccia da un lato, certo, nello storico irrigidimento del Partito Comunista Cinese sotto Xi ma, dall’altro, nel momento in cui, a metà anni Dieci, un politico populista come Trump ha avuto l’intuizione di indicare agli scontenti della globalizzazione – working e middle class Americana – la Cina come principale “colpevole” delle loro sventure.

Con questa mossa orwelliana, Trump ha spostato l’attenzione dei suoi potenziali elettori da un problema socio-economico di difficile soluzione – le responsabilità per l’estremo impoverimento della working class americana negli ultimi 30 anni sono molto complesse da attribuire – e l’ha diretta verso un capro espiatorio con la silhouette perfetta per il ruolo: la Cina comunista.

Il problema è che questa idea, che sarebbe potuta “morire” con Trump, è stata in seguito appropriata dai democratici, i quali hanno (correttamente) capito che la loro unica speranza di battere Trump era incorporando alcuni elementi, particolarmente efficaci, della sua retorica.

Scrive a tal proposito Farooqui (i grassetti sono miei):

Il piano delle élite di Biden per contrastare Trump è abbracciare i principi chiave della visione del mondo di Trump e in tal modo privarlo delle sue armi discorsive più efficaci. In particolare, le élite di Biden hanno abbracciato la narrazione venduta da Trump sul declino americano. La storia è che i cinesi hanno raggirato gli americani. La crisi della working class americana è dovuta alla deindustrializzazione, e la deindustrializzazione è dovuta alla sleale concorrenza cinese. Come vedremo, questa narrazione si basa su una diagnosi errata dell'impasse americana. Ma la questione che voglio sottolineare in questa fase è che le élite di Biden e i politici americani in generale hanno in larga parte abbracciato questa narrazione. Invece di portare l'attenzione su una teoria convincente di ciò che è andato storto, i politici americani hanno convenuto di colpevolizzare degli stranieri. Il risultato è che la politica USA verso la Cina, che dovrebbe essere governata da una attenta considerazione degli interessi, dei rischi e delle opportunità, è invece fortemente legata alla logica della politica elettorale.

Nel resto del testo Farooqui dimostra, dati alla mano, come più che la globalizzazione in sé, o l’ascesa cinese nello specifico, siano state le scelte di politica economica degli USA, da Clinton in poi, a decretare la profonda crisi della classe operaia e della piccola e media borghesia americane.

È innegabile che la Cina di Xi Jinping sia diventata, per l’America e non solo, un soggetto più difficile da trattare rispetto alle precedenti, e più concilianti, gestioni. Così come è innegabile che la Cina sia responsabile di furti di proprietà intellettuale e tecnologia ai danni degli USA e dell’Europa. O che Xi abbia usato, negli anni, stratagemmi per “dopare” la propria competitività e la propria bilancia commerciale, in barba ai trattati sul commercio internazionale. È altresì innegabile che sia saggia la scelta degli Stati Uniti di ridurre la loro dipendenza dalla Cina o di contrastarne l’ascesa in campo tecno-militare. Specie se consideriamo che il raggiungimento di tali obiettivi di sicurezza e difesa passa, anche, da una politica di re-industrializzazione funzionale a tamponare il malcontento della pancia del Paese (semmai è da vedere se essa funzionerà e a quale costo).

In tal senso è possibile leggere la Bidenomics come, al contempo, una versione tecnocratica di “Make America Great Again” e un argine alla sua avanzata, il punto d’incontro tra due necessità di contenimento: della Cina all’esterno e del Trumpiverso all’interno.

Come scrissi un anno fa proprio di questi tempi:

Gli USA hanno deciso di affrontare la propria “decisive decade” destinando più di un triliardo di dollari in infrastrutture a sostegno della “middle-out economics” di Biden. Un piano di sviluppo basato sull’idea di “riportare tutto a casa” come cantava Bob Dylan. Ovvero di ritornare a “produrre americano”, “consumare americano”, “vendere americano”. Soprattutto “lavorare americano”. Anche qui non siamo molto lontani dal Trump che urlava da un podio le sue tre parole d’ordine – “jobs! jobs! jobs!” – per rendere l’America “great again”. […] La Bidenomics dovrebbe insomma consentire agli USA di attenuare, almeno in parte, il trend all’impoverimento delle classi medie che negli ultimi anni ha messo a durissima prova la loro tenuta sociale. Al punto che Biden si è sentito in dovere di mettere in guardia da una possibile deriva anti-democratica del paese. [..] Entrati nel loro tardo-impero gli Stati Uniti puntano a tirarsi a lucido per le fasi più più calde della sfida egemonica con la Cina. Basterà?

Tutto questo per dire che questa stagione della politica estera americana non è solo frutto di un travisamento populista. Ci sono delle ragioni oggettive, e di rivalità sistemica, dietro la continuità nella “politica cinese” di Trump a Biden. E tuttavia concordo con Farooqui quando scrive che il doppio vincolo che si è annodato tra dimensione interna ed estera della politica americana, tra geopolitica globale e mercato elettorale, sia preoccupante. Esso trasforma infatti una questione che andrebbe trattata col massimo del discernimento e del raziocinio, in un tema politicamente “caldo” ed esposto ai capricci del marketing politico.

Se l’establishment democratico continuerà ad andare in scia al populismo trumpiano, nella speranza, più o meno fondata, di neutralizzarlo, c’è il rischio che, in fase di campagna elettorale, ciò si abbini a un’ulteriore escalation anche sulla questione cinese. Un circolo vizioso che finirebbe, come spesso accade, per premiare le posizioni più hardliner e polarizzanti, anziché quelle più realiste e ragionevoli. Il che non è mai un buon viatico, specie quando si tratta della rivalità globale tra due superpotenze atomiche, già fatalmente destinate, secondo alcuni, a scontrarsi nella più classica delle “trappole di Tucidide”.

La signora delle merci è il mio secondo libro. È uscito a maggio per LUISS University Press.

Parla del ruolo della logistica e dei grandi trasporti nel mondo di ieri e di oggi. Parla di Amazon e di navi fenicie, di Alessandro Magno e di container, di supply chain e di Spazio, di guerre coloniali e di Repubbliche Marinare.

Parla anche (e molto) della rivalità tra Cina e Stati Uniti tra ridefinizione delle filiere dei semiconduttori e nuove vie della seta, vincitori e vinti della globalizzazione e la recente fase di re-industrializzazione dell’America.